象牙雕刻是我國歷史悠久的傳統工藝品,相傳早在三千六百年前的商代就有了精巧的象牙雕刻。上海牙雕的主要品種的鏤雕細花、皮雕、圓雕人物三類,其中以鏤雕細花景物最具有特色,與北京的圓雕、浮雕人物與花卉,廣州的多層牙球、通雕花舫,并稱為我國牙雕藝術的三大特色。

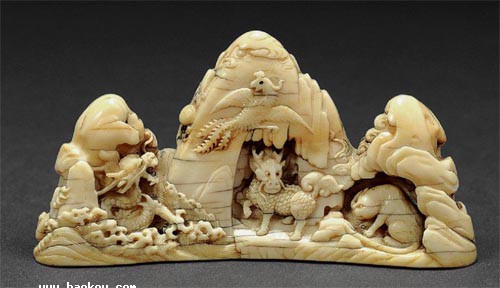

上海的象牙鏤雕細花,有船、燈、花卉、瓜果、山景、蚌景、魚景、蟹景等景物。雕刻手法有鏤空雕、深雕、透雕、皮雕等。表現的題材內容豐富,形式多樣,構圖豐滿,形象生動,作品的刀功干凈利索,工藝精巧細膩,玲瓏剔透。特別是鏤空雕,把內景與外景融為一體,難度極大。

上海牙雕的鏤雕細花特色,形成于二十世紀初葉,以名工藝師馮立錦成就最高。他于一九一八年開始學藝,經歷了四、五十年牙雕藝術生涯,擅長山水、花鳥、人物、走獸,每制一物,成竹在胸,每一落刀,粗獷處大刀闊斧,蒼勁挺拔;細微處刃法精絕,細如游絲,薄似蟬翼,他能在一小塊象牙上雕制出山水相連,風光綺麗的廣闊天地。他的名作《春景》、《蚌景》、《江南風光》都是具有濃郁的江南風貌特色的珍品。藝人們在胡桃核鏤雕樓船的啟發下,根據小支象牙的自然形狀,鏤雕成彩樓船、官船、松蓬船,并配以“蘇東坡望月”、“八仙過海”等故事情節,深為國內外人士贊賞。

近年來,上海的牙雕技藝,又有了新的發展。工藝師蔡健生,在圓雕人物方面,技藝也有獨到之處。一九七九年設計制作的魚景《金魚斗食》,造型十分優美;一群美麗、活潑的金魚,拖著薄紗似的長尾,宛如舞女曳裙,婆娑起舞,藝人們又結合鏤空牙球的技巧,從鏤空一層發展到一層套一層,球中有蚌,蚌中有景,蚌景中的鏤空小球,好似在不斷滾動,情趣盎然,引人入勝。

上海工藝美術研究所制作的《大河上下》,更是一件難得的牙雕細花杰作,保持了整支象牙圓潤壯實的自然形態美,表現出黃河兩岸的文化古跡和建設新貌。構圖造成由上到下,由小到大,由遠到近的趨勢,給人以“黃河之水天上來”的感覺。

上海牙雕還大量雕刻古代才子佳人,帝王將相的形象,有的經過仿古加工處理,更與古代藝術品無異,這類產品,尺寸大小不等,便于攜帶,是旅游者喜愛的紀念品。