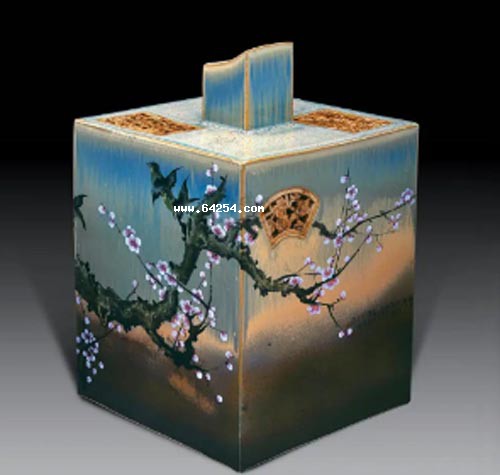

在景德鎮(zhèn)浩瀚的瓷器海洋中,馳名中外的“鑲器”乃是中國藝術(shù)瓷中的瑰寶。

▽鑲器歷史淵源(文化內(nèi)涵)

關(guān)于“鑲器”瓷的產(chǎn)生,有這樣一段傳說。相傳有個昏庸的皇帝,他整天冥思苦索,算計著死了以后靈柩之中要有一個舒適涼爽的瓷枕。于是,下一道圣旨召來景德鎮(zhèn)的能工巧匠,在御窯場為他日夜趕制。

藝匠們幾經(jīng)反復(fù)后,終于采用小瓷坯板鑲接的方法,做成皇帝滿意的瓷枕。這便是歷史上最早的“鑲器”。然而,貪婪的皇帝并不滿足,他進而下令要藝匠們制作龐大的瓷器“龍床”。

瓷工們不知經(jīng)過多少次的試驗,也不知有多少瓷工為之丟掉性命,瓷龍床始終沒做出來。打這以后,“鑲器”一直被認為不能出大件產(chǎn)品。

▽鑲器地域特點(產(chǎn)品特色)

“鑲器”是用鑲、拼、印的方法制成的瓷器的統(tǒng)稱。這種成型方法是景德鎮(zhèn)獨有的特種工藝。在我國和世界陶瓷史上都占有重要地位。據(jù)明宋應(yīng)星《天工開物》記載:“御器則有屏風(fēng)、燭臺之類,先以黃泥塑成模印,或兩截,亦或囫圇,然后埏白泥印成,以釉水涂合其縫,燒出時自圓成無隙”。

可見以“印”、“鑲”成型的制作工藝有較長的歷史。其制作過程是把已經(jīng)加工揉勻的泥料,經(jīng)搓、摁、拍、打,制成厚薄均勻、平坦光滑的泥坯板,再在泥坯板的邊沿涂上稀泥釉,象箍木桶一樣,一塊挨一塊,并列鑲接組合成型。

最后經(jīng)過干燥、燒制成瓷器。