▽薄胎瓷歷史淵源(文化內涵)

薄胎瓷源于宋代的影青瓷。明代已有薄胎瓷的生產。薄胎瓷的制作工藝要求很高,古人言:“過手七十二,方克成器”。實際上僅刮坯這一道工序,都要反復百次,坯胎在胎架上不斷裝上取下,才能把兩、三毫米厚的粗坯刮到合乎工藝要求的薄度。

坯胎細刮以后,還要經過反復精修、定型、上釉,最后經高溫燒成。總之,制作薄胎瓷技術性非常強,特別是刮坯成型,最為關鍵,瓷坯要修到少一刀嫌厚,多一刀即破的地步。

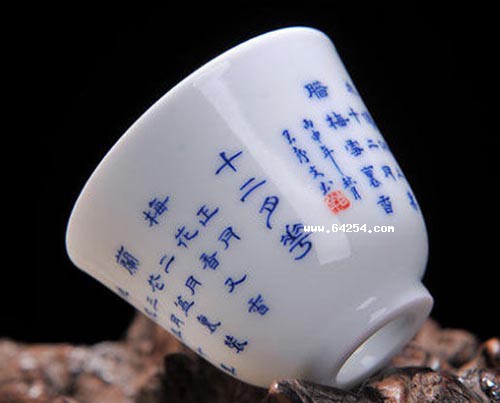

就以薄胎碗來說,從碗口碗心到碗底幾乎都薄得象雞蛋殼,托在手中輕若羽毛,在光線映照下,通體透朗,象萬里無云的晴空那樣勻亮明凈。雙面彩的效果更是絕妙,內外兩層裝飾畫面,展示出這樣一副奇景:彩云追月,若隱若現,山水花卉,披霧含露,畫中有畫,靜中有動。

▽薄胎瓷地域特點(產品特色)

薄胎瓷品種很多,除碗、盤、盅、碟外,還有各種花瓶、燈具、文具、煙具等。最小的薄胎瓷只有拇指粗細,輕輕呵口氣也會滾動不止;最大的薄胎碗直徑可達二十八厘米。現在,各種薄胎瓷在薄度、白度、光澤度等主要方面都達到了前所未有的水平。