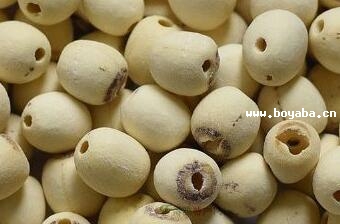

廣昌享有中國“通芯白蓮之鄉”的美譽。1300多年的歷史沉積,使廣昌通芯白蓮以白如凝脂、粒大圓潤、味甘清香而聞名于世,被譽為“蓮中珍品”。幾度風雨,幾度春秋。歷史上,白蓮因與糧爭地,屢次被打入“冷宮”。1949年,廣昌白蓮種植面積3500余畝,總產3萬公斤。新中國成立后,廣昌白蓮劫后逢生。1958年全縣種蓮面積6655畝,總產量16.3萬公斤。1960年開始,片面強調“以糧為綱”,白蓮面積不足耕地面積的6%,白蓮生產的傳統優勢幾近喪失。改革開放大潮,蓮鄉人迎來重振蓮業雄風的春天。時不我待,蓮鄉人首先打響了科技興蓮的第一仗。1984年,全國首家白蓮科研所——廣昌蓮科所掛牌成立。不久贛蓮85—4、贛蓮85—5、贛蓮62等新品種相繼脫穎而出,將畝產翻了一番。與此同時,蓮技人員摸索出蓮稻套種、蓮田養魚等立體種養技術,全面推廣白蓮人工授粉技術。傳統白蓮注入新科技的活力,重煥勃勃生機,白蓮結實率達70%,平均畝產達30公斤以上。1992年、1993年,廣昌通芯白蓮相繼榮獲首屆中國農業博覽會金獎、中國優質農產品及科技成果設備展覽會金獎。但他們并不滿足,主動承擔國家“863”重點攻關項目——白蓮種子空間誘變育種研究,1994年7月,與中科院生物研究所攜手合作,精選442粒白蓮種子,搭載衛星遨游太空。蓮子回收地面以后,經過多年的精心培育,選育出6個優良品種,白蓮結實率提高到85%以上,畝產提高35公斤以上,最高畝產達120公斤,創全國白蓮單產最高紀錄,廣昌白蓮終于在新一輪的競爭中殺了個“回馬槍”,年種植面積、總產、單產均列全國縣級榜首。市場風云變幻。進入20世紀80年代末期,白蓮流通渠道全面放開,廣昌白蓮出口量由114.21萬公斤銳減到16萬公斤,1990年萎縮到3萬公斤。白蓮跌價一半仍無人問津,蓮農叫苦不迭,白蓮生產再度告急。搏擊市場吃了敗仗的蓮鄉人醒悟到:好產品必須學會叫賣。于是蓮鄉人北上東進,多路出擊,推墻入市。在北京、上海召開白蓮系列產品新聞發布會,在中央電視臺播放白蓮扶貧廣告;籌資560萬元,新建全國首家白蓮專業市場,形成以白蓮專業市場為龍頭、15個鄉鎮農貿市場為紐帶、上下貫通、覆蓋面廣的白蓮銷售網絡,發展成我國最大的白蓮集散中心,僅白蓮專業市場日均人流量5000人次,年成交白蓮2300多噸。萬名白蓮經營戶將廣昌白蓮源源不斷銷往國內外市場,白蓮商品率高達95%以上。廣昌白蓮的清香終于再次飄向大江南北。( 撫州)