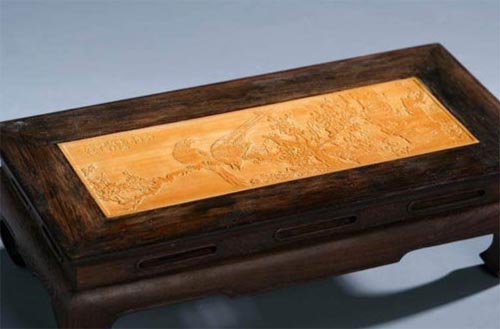

“翻簧”是以木為胎,外貼竹簧,在竹簧上精雕細刻,然后噴漆、上蠟、擦光而成。它是具有獨特風格的浙江傳統工藝品。黃巖翻簧選料精當,拼接嚴密,雕工精細,造型優美,色澤光亮,品種繁多。

它既有實用價值,又是素雅別致的藝術欣賞品和裝飾品,素為海內外人士所賞識。

▽黃巖翻簧歷史淵源(文化內涵)

竹刻工藝歷史悠久。相傳在唐宋年間,竹刻已從竹簡寫字發展成為一種藝術品。明清兩代有進一步發展。翻簧竹刻是竹刻藝術的一種新創造,清朝乾隆以后逐漸風行。黃巖翻簧竹刻,始于清朝同治年間。

當時,“師竹館”的竹刻藝人已經能夠雕刻翎筒、雅扇、朝珠盒、竹對聯等翻簧工藝品。此后,又生產圖章盒、照相架等。全國解放后,翻簧竹刻得到進一步發展。藝人們的技藝迅速提高,吸取貝雕、鑲嵌、牙雕等工藝品的長處,精益求精,制作了許多反映新時代新風貌以及傳統題材的好作品。

▽黃巖翻簧地域特點(產品特色)

黃巖翻簧選料十分考究。它僅采用毛竹里層約二毫米厚的竹簧,對竹的老嫩、柔脆、產區、生長土壤要求很嚴格。朝陽色潤;背陰則暗。土壤肥沃,竹簧柔軟;泥土板結,竹簧容易脆裂。

年代不夠,簧體欠厚,不宜浮雕,等等。所有這些,都是藝人們選擇的標準。翻簧的制作工藝十分精密。如一只六角形的茶葉盒,由十四塊竹簧板拼制而成,表面光潔細滑,任憑你怎樣細看,也找不出一條拼縫來,可謂“天衣無縫”。

再如在很薄的竹簧上雕刻,要有較高的技巧。早先的竹刻是線雕,以后逐漸創新發展為浮雕,難度更大了,雕輕了看不清楚,雕重了會雕穿簧層。可是藝人們憑著嫻熟的刀功,得心應手,運轉自如,在薄薄的簧片上雕出各種蔥蘢的山水、玲瓏的亭臺,以及栩栩如生的花卉人物、鳥獸蟲魚。

雕刻精細之處,連人發、鳥毛都歷歷可見。由于翻簧的自然色彩本身就潔凈無雜,嫩黃雅潤,呈象牙色,精雕細刻后,經噴漆、上蠟、擦光,色澤更加鮮麗奪目,簧面充滿詩情畫意,可與象牙雕刻、玉雕、漆器、瓷器媲美,使人愛不釋手。