��B

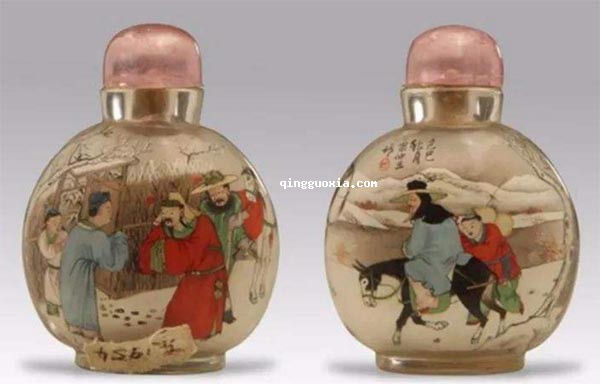

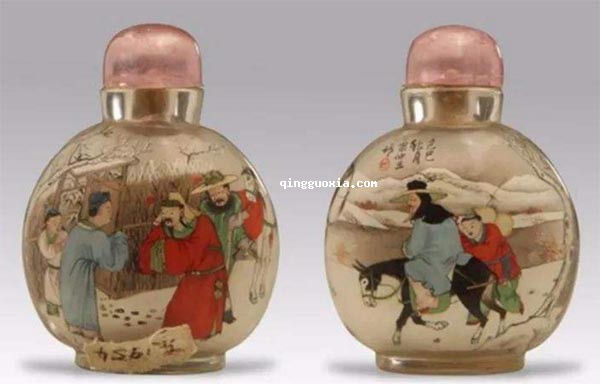

�Ȯ����ַQ�ǟ����������ǝh�������Ђ��y��ˇ��������Ȯ���������(�҇���ǰ�������ķQ��)��һ�Ҳ��ˮ���|�صģ�������������Ӱ푴������������һ������ĩ��lչ�����幤ˇƷ���c���ϲ�����һ�Ӷ����ИO�ߵ�ˇ�gƷ�r���Ǽ��h����ˇ�g���A������ˇ�gƷ������ǰ�����˸�����������ֱ�Ӯ���������ֱ����ˇ���_�������������ԅ��^�����Ȯ���һ�_ʼֻ���bǟ��������������u�lչ�ɞ鹤ˇƷ�������Ȯ���һ���ð����������죬���粣�������������Ҳ����ˮ����������觡����������������������19���oĩ�����������Ї����y��ˇƷ�������N�������Ј���������F�������Ȯ����ѳɞ�V�ܚgӭ�����ι�ˇƷ���������S�����ҵIJ����^�ղ��ЃȮ��ص���Ʒ����

����

�峯�r�˂��ѽ�֪��Ҫ��������ë�����Ӳ�ȴ��ڲ����Ė|�����M�����������Ǿ���ˮ������������ƿ�w�ȓ��M�Fɰ��������ɰ�@Щ����һ��Ӳ�ȵĖ|�����Óu�εķ�����С����ƿ�ăȱ�ĥ��ë����������ֻ���@�Ӳ��܌�ɫ�ʷ����������@һ��ˇ������Q�؞�“����”�����Ȯ�ˇ�g���Ĵ�����“���������������������”��������Դ��Ǭ¡���g�ľ��ɬF����“�����з����|�Ļ��z�a�Ŀ”�����ڃȮ����������������L�����ğoՓ�Ǖ���߀�LjD����������߀��ɽˮ��Ҫ����������҃��۵�ҕ�����T�����������ډ����ăȱ�������������õ��Ƿ����������ַ����ǟ��خ�ȻҲ�д�̥�����������ǾͲ����ǃȮ��ض����⮋���������Դɱǟ��ص��L���ַ����Ƿ���������