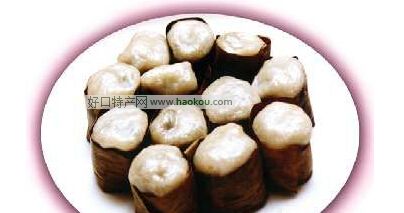

憶子粄

憶子已有300多年的歷史。其制作要領(lǐng)是:一是用糯米粉作粉皮,揉搓至軟韌粘結(jié),分成小團(tuán),撒上適量的生粉,壓成粄皮;二是制作餡料,一般以靚肉片、魷魚絲、豆腐干、蒜白、香菇、蝦米等為原料,加上適量的食油和醬油,燜至熟透,然后把餡料包進(jìn)粄皮里,扎成四方立體形,用干凈的葉子包好,涂上食油,放蒸籠里,用猛火蒸熟,再加上佐料,即可食用,其味別具一格。

憶子粄的得名還有一段有趣的故事,相傳在明朝,大埔茶陽某地有一戶人家叫松嬸,其兒子阿根武藝出眾,在鄭成功部下當(dāng)名海軍,飄洋過海到臺(tái)灣去鏟除倭寇,除暴安民。松嬸思念兒子,每逢中秋節(jié),就做了兒子愛吃的粄,擺在月下,對(duì)月懷思。秋去冬來,足足等了30年。在一個(gè)中秋之夜,兒子突然回來,母親端上兒子最愛吃的粄,歡慶團(tuán)圓,此粄因而得名。